科研动态︱我院熊孝根副教授联合清华大学研究团队在《Nature Communications》发表重要研究成果

近日,国际著名综合性期刊《自然×通讯》(Nature Communications)在线发表《General synthesis of covalent organic frameworks under ambient condition within minutes via microplasma electrochemistry approach》的研究论文。该研究报道了一种采用微等离子体电化学方法(MIPEC)合成共价有机框架(COFs)的新方法,该方法较传统的溶剂热法所制得的COFs相比具有更大的比表面积。实验和理论计算均显示研究中所合成材料对挥发性碘具有较好的吸附性能,为筛选用于吸附放射性碘的COFs提供了一种快速合成方法。

图一:文章于2025年3月15日在线发表于Nature Communications

放射性碘同位素通常具有很长的半衰期(如129I的半衰期约为1.57´107年),因而碘同位素是放射性废物危害的主要来源。在挥发氧化过程中会有大量的碘以单质形式释放,而碘被人体摄入后易于积聚在甲状腺中,从而对人体造成伤害。因而,放射性碘同位素的高效捕获对于人类健康和环境保护均具有重要的意义。

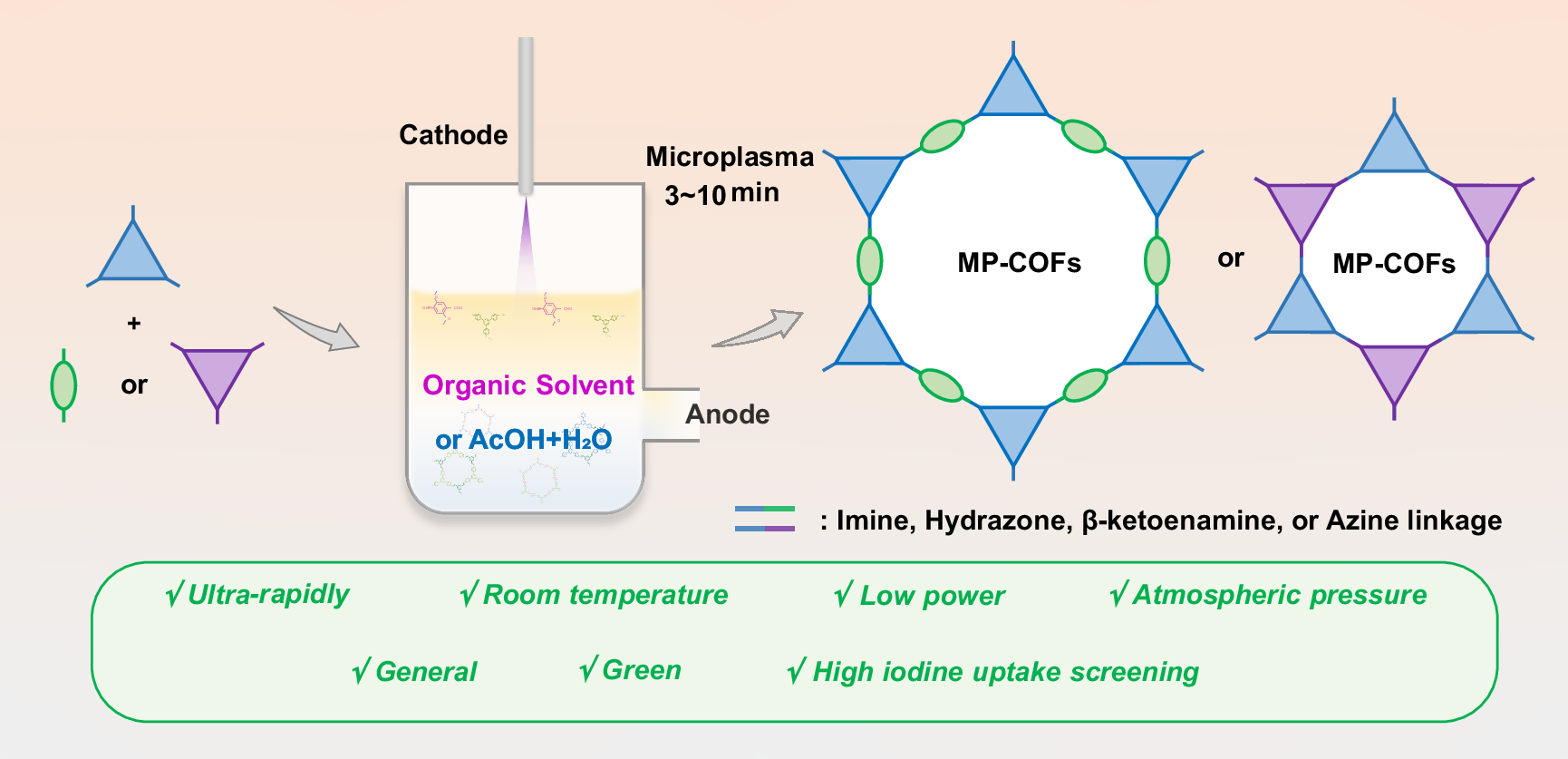

作为一种新型材料,COFs由于具有规整可控的结构、大的比表面积、良好的稳定性和易于功能化等多种优点而被视为捕获碘的理想候选材料,开发对碘具有高吸附能力的共价有机框架引起了广泛的关注。MIPEC方法合成的策略如图二所示,我们将此方法合成的COFs称为MP-COFs。相比于传统的溶剂热法,该方法合成的COFs具有更高的结晶度,其能耗有5个数量级的降低、时空产率提高了3个数量级,同时在制备过程中避免使用有毒的有机溶剂。作为一种通用的方法,在室温条件下该方法可快速制备具有高表面积的8中柔性亚胺键COFs和5种不同键连接类型(如刚性亚胺键、腙键、β-酮胺键和吖嗪键连接)的COFs;此外,还采用MIPEC法在醋酸水溶液中合成了4种亚胺基COFs。

图二:微等离子体电化学方法合成COFs的策略图

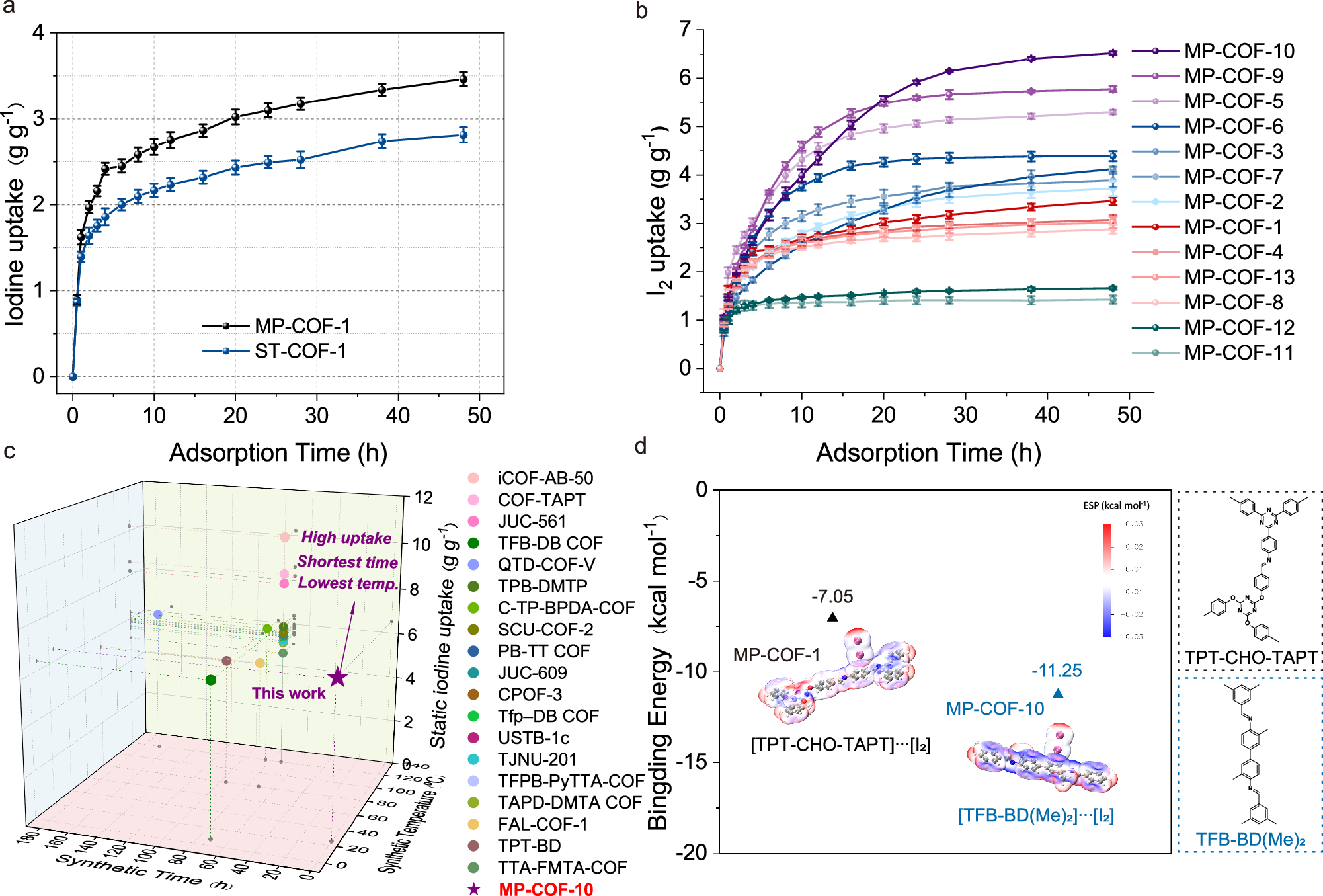

研究中所合成的13种COFs材料对碘均具有较好的捕获能力(图三)。一般认为高比表面积和孔体积有利于碘的吸附,而MP-COF-10在候选材料中尽管具有较低的比表面积,在候选材料中却具有最高的吸附能力。基于密度泛函理论的计算发现MP-COF-10的高吸附性能主要源自于其较高的吸附能(-11.25 kcal/mol),同时在吸附过程中发生了电荷转移从而形成聚碘阴离子。基于在碘吸附材料筛选上的优异表现,我们相信, MIPEC方法由于其高效性、通用性以及环境友好性,不仅在温和条件下制备先进晶体材料方面极具吸引力,同时该方法为高通量筛选以及开发适用于各种特定应用的新材料提供了重要契机。

图三:MP-COFs的碘吸附性能。从图中可以看出MP-COFs-10具有最强的吸附能力和最大的吸附能,且在吸附过程中发现了明显的电荷转移。

论文第一作者为清华大学博士生卿琪,清华大学陆跃翔副教授、王哲副研究员和我院熊孝根副教授为论文共同通讯作者。该研究成果得到国家自然科学基金的资助支持。

附论文原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-57892-6

图文:熊孝根

初审:周越

审核:马显锋、刘李云

审核发布:徐瑶

中法核工程与技术学院

中法核工程与技术学院 中法核工程与技术学院

中法核工程与技术学院