专业导学公开课|探索、利用小尺度上自然的力量

2021年12月16日晚,“核科学与技术:探索、利用小尺度上自然的力量”专业导学课在广州南校园梁銶琚堂顺利开讲。本次课程由中法核工程与技术学院院长王为教授主讲,2021级物理实验班全体新生参加。

自然界在不同的尺度上有不同的构成和相互作用规律。核科学与技术学科从最大到最小,分别研究了跨越几十个数量级的不同尺度的内容:

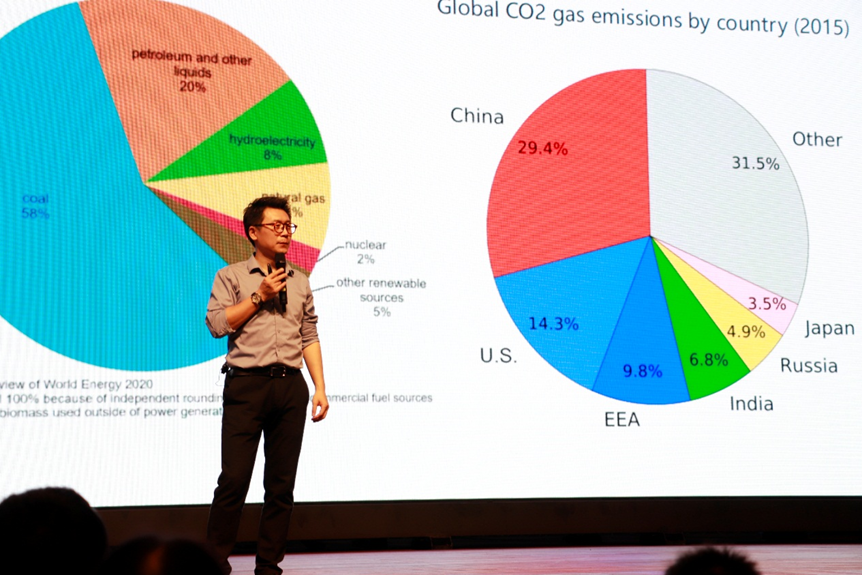

从人类文明起源到现代科学体系之始的经典力学,人类一直在探索利用宏观尺度上的自然规律,如对热工水力的研究产生了热力学;而到原子分子尺度,核燃料循环与材料、核技术、辐射防护与环境保护等领域进入了研究视野,我们制造在挑战性环境下最抗辐射材料,利用基本粒子射线研究物质结构和保障人民生命健康等等。在原子核、核子这个尺度上,我们通过爱因斯坦的质能方程理解了核能之源。最终,在全人类社会的尺度上,核能帮助我们解决人类迄今所面临的最有挑战的全球问题之一:全球变暖。

王为教授从自然的不同尺度,介绍了核科学与技术广泛的研究领域及应用范围。除了核电站外,从粒子物理到经典理论的热力学,从机场安检仪到大型环流器,都有核科学与技术的身影。在科学研究进入微观调控的21世纪,前沿理论的推进依赖于微观尺度上核技术工具。这样的工具将理论与实践紧密联系在一起,蕴含了化用自然规律的伟大智慧和工业奇巧之美。

王为教授解读了“碳达峰、碳中和”的国家战略。2020年9月,习近平主席在联合国一般性辩论时向世界宣布中国的碳排放目标:中国二氧化碳排放量力争在2030年达到峰值,2060年前实现碳中和。当前碳达峰、碳中和已经纳入我国总体发展战略,国家正在积极发展非化石能源,力争非化石能源满足经济发展所需能源增量的主体甚至全部,环保、清洁的核能将成为我国电力供应的主要能源。王为教授指出,核科学与技术是国家重大战略,是科技强国战略的重要组成部分,是解决中国和世界能源问题的必然选择,它本身就是最前沿的研究,同时也是其它领域前沿研究不可或缺的先进工具。

中山大学地处粤港澳大湾区,湾区建设,能源先行,粤港澳大湾区要具备世界级竞争力,稳定的能源供应是基础。目前粤港澳大湾区已经集聚了从设计研发、设备制造、性能验证到工程建设、生产运营和人才培养的较为完善的核电产业链,核电发展的效益已经外溢至基础科学研究领域。由于大亚湾核电基地6台百万千瓦级核电机组的存在,以及独特的自然条件,让大亚湾成为全球科学家反复论证后选中的最佳中微子观测地点。2017年1月,国家自然科学一等奖花落“大亚湾反应堆中微子实验”,该实验成果被国际科学界评价为“中国对基础物理的最大贡献”,极大提升了我国在基础物理研究领域的国际地位。当前,伴随着广东核电事业的发展,一批占据制高点的重大科研项目正在规划和布局中。粤港澳大湾区将成为世界核能产业和核科学技术研究高地,将需要大批优秀物理人才。

王为教授对初入大学的同学们寄予厚望,鼓励同学们不断开拓视野,不断提升专业水平,学在中大,追求卓越。

文:马月红、张若斌

图:郑比亚

初审:黄佳玮

审核:刘李云

审核发布:徐瑶

中法核工程与技术学院

中法核工程与技术学院 中法核工程与技术学院

中法核工程与技术学院