师生学术沙龙回顾(24期) | 马显锋副院长:向“核”而生,别出心“材”

学术沙龙回顾

6月15日晚,本学期最后一次师生学术沙龙在学院F309会议室举行。马显锋副院长向大家介绍了面向高安全核能与先进快堆领域的新材料与新技术,介绍了核材料在核安全方面的重要作用。

马院长首先向大家介绍了商用核电的现状。核电具有独一无二的稳定大规模输出电力的特性,因此将成为我国完成“双碳”计划的主力军。目前我国有53台核反应堆在建,未来十年大有可为。值得关注的是,今年我国一次性核准了3个核电项目,6台机组,而且,核电强国法国更是宣布再建6至14座核反应堆,期望进一步摆脱对化石能源和进口能源的依赖,说明在当前复杂国际局势下核电具有光明发展前景。

马院长向大家介绍核电前

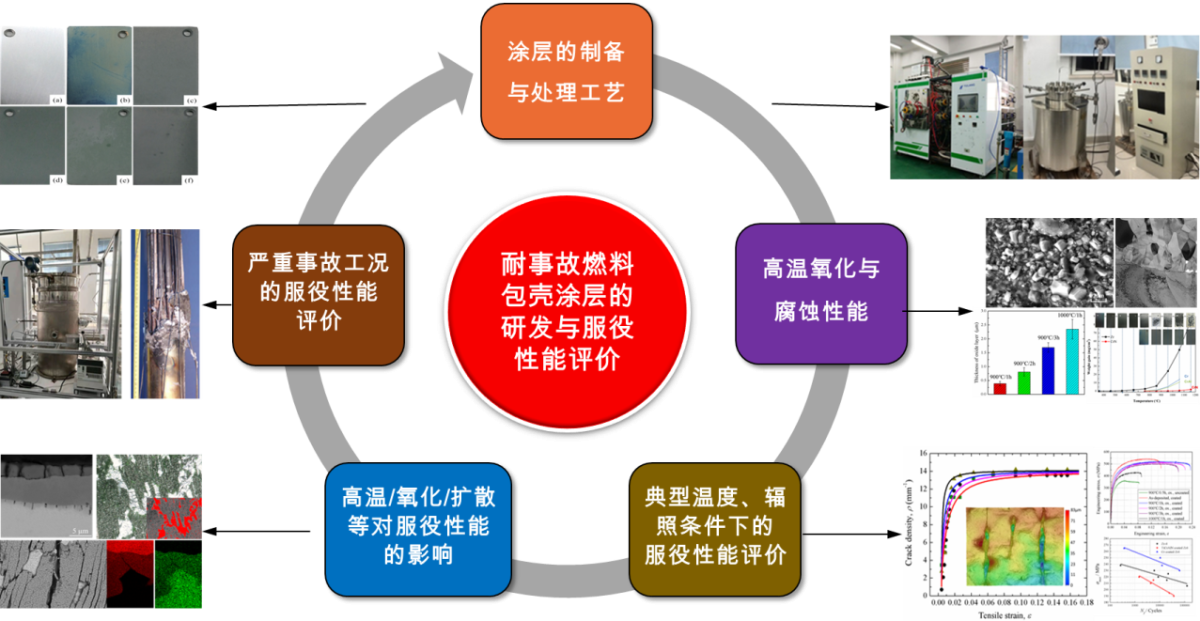

以我国核能“三步走”战略为背景,马院长讲解了压水堆核电站的运行原理、保障核能安全的“三道屏障”。他着重介绍了第一道安全屏障,即由锆合金制造的燃料包壳管,它具有诸多显著优点,一个缺点是高温下会和水蒸汽反应生成氢气,这也是2011年日本“福岛”核电站发生氢爆严重事故的直接环节。近年来,国际核能领域高度重视核电安全,提出了耐事故核燃料的先进理念,被认为“近50年来核燃料领域重要技术变革”。中山大学核学科也在该方向上重点布局,开展耐事故核燃料包壳材料研发。目前,我国已自主研发了耐事故系列涂层包壳,本学院也在耐高温腐蚀辐照Cr系列涂层领域取得了优秀成果。他还介绍了耐事故涂层的制备方法、性能评价流程,展示了中山大学自主研发的多种先进耐事故涂层,使得包壳的耐氧化性能、疲劳性能提升一个量级以上。采用电子显微镜展示了涂层的微观特征及其对锆合金包壳的保护作用。

在我国首批核电站即将进入“延寿”阶段的背景下,马院长以大亚湾核电站为例讲解了核电“延寿”的重大工程需求,单台核电机组实施延寿的经济效益达到100亿元以上。他指出,反应堆压力容器的辐照效应是核电站“延寿”的关键技术问题。中山大学核学科通过承担国家核电研究任务、广东省基础与应用基础重大科技专项课题等,系统研究材料的离子辐照、中子辐照效应来评价关键核电装备及材料的服役性能。

最后,在介绍我国铅铋快堆领域战略布局的基础上,马院长讲解了中山大学核学科在铅铋快堆等先进核能领域的发展规划。与压水堆技术相比,铅铋快堆具有高安全、小型化、长寿命、高功率密度等优点,但液态铅铋具有强腐蚀性、不透明等特点,给铅铋快堆技术的应用带来了挑战。马显锋副院长鼓励同学们努力学习专业知识,投身我国大力发展的先进核能领域,解决关键技术问题,上大舞台。

本次沙龙为大家开阔了眼界,使得同学们对于核安全和核材料有了新的认识和思考,同学们表示受益匪浅。

到此,本学期的学术沙龙圆满落下帷幕。感谢本学期各位专家们的精彩报告,谢谢同学们在对师生学术沙龙的热情参与和大力支持。

下学期,我们不见不散!

中法核工程与技术学院

中法核工程与技术学院 中法核工程与技术学院

中法核工程与技术学院